一个45岁的中年人混进了成员平均年龄十四五岁的QQ群。

通常在晚上11点,这些群会活跃起来,中年人徐世海紧盯着屏幕上的每一条消息。

年轻人吐槽学校,聊华晨宇的歌,他一首没听过,插不上话。有人喊他“上两把”游戏,他回复,“上不了,家长管得严”,其实是不会打。他担心老“潜水”会被群友遗忘,就总发10元、20元的群红包。

只有一类发言能真正触发徐世海的行动,比如“想死”。他会马上向发言者提交好友申请,并设为“特别关注”,准备私聊。

有一次他看见有人在QQ群发了这种话,几十条怂恿和鼓励的信息随即冒出来。徐世海模仿青春期少年的语气发言:“你真傻,有什么比我们一起快乐地玩耍更有意义吗?自杀就是胆小鬼,最后只能下地狱!”结果他被移出群聊。

徐世海曾被同一个群“踢”过6次。为了再进群,他就申请多个QQ号、借号,再找人拉自己入群,他还被当成过骗子。

在群里,他努力伪装成“普通得不能再普通的孩子”。他看年轻人发的微信朋友圈信息,学网络用语,发言时“战术性”地加上粗话。他阅读研究青少年心理的书籍,为了跟上年轻人的最新潮流,附近中学放学,他去学校大门口蹲着,听学生聊天。

群聊热闹的时候,年轻人熬夜,他也不睡觉。一看见有年轻人发“轻生”的言论,不管这言论发泄情绪的成分有多大,他都会启动“救人”模式。在现实中,徐世海做装修工程,是郑州市红十字水上义务救援队队员,也是位父亲。

有天深夜,一个男孩在QQ群里发了一句“再见”,爬上宿舍楼顶。徐世海陪他聊了5个小时。凌晨4点,男孩对他说,学校要出早操了,“放心,我已经想开了”。

一个湖北女孩到郑州参观动漫展,被人骗到酒店,拍下裸照,写下欠条,上面有身份证号、家庭住址和父母联系方式。她不敢告诉家人,深夜在街边痛哭,产生了轻生的念头。徐世海是她的网友,得知她的情况,一边在线开导她,一边帮她报警。

还有一次,一名中学生说被同桌掌握了隐私,长期被勒索,同桌拿他一学期的生活费买了手机,他说“不想活了”。

徐世海给勒索者打电话,自称是警察,电话那头的声音听上去很稚嫩,紧张得有了哭腔。这通电话后,求助的中学生收到同桌的道歉和欠条。听徐世海的建议,他后来转学了。他对徐世海说,以后我参加工作,挣到的第一份工资就给你。

“重要的是他愿意好好活下去。”徐世海说。

去年5月12日,徐世海17岁的大儿子徐浩宇自杀了。就在前一天,徐世海还跟救援队去打捞落水老人。晚上回家,看见两个儿子正在玩游戏,“一切如常”。他记得徐浩宇给自己倒了茶,洗完衣服又拖了地。第二天早晨,他被敲门声叫醒,小区保安问,有个孩子从顶楼跳下来了,“是不是你家孩子”。

如今,在很多亲戚朋友的记忆里,徐浩宇还是阳光开朗的形象。他身高186厘米,皮肤白皙,样貌帅气。他会在爬山时帮同伴背最重的包,有同学生活费花完了,他拉着对方一起吃饭。

徐浩宇喜欢美术,他画抗“疫”的护士,也动手给朋友制作礼物。生前,他已经想好了未来要学服装设计或做自媒体人。他爱和家人开玩笑。认识他们一家的人说,他家里挺有“烟火气”。

徐世海回忆,翻遍儿子的遗物,也没找到他轻生的原因。那段时间,徐世海“整个人活得像是悬浮的空气”。他打开儿子的QQ号,进入儿子常去的聊天群。

那是一个他不曾了解的世界——根据他的观察,即使在一些以游戏、动漫为话题的青少年网络社交群里,也有人发和“死亡”相关的话题。包括儿子在内,不少人都看过被文旅部列入网络动漫黑名单的“暗黑漫画”。

徐世海拜托儿子的朋友、自己认识的年轻人,把他拉进类似的群里,他也进过“约死群”。

徐世海记得,有学生在群里说,想掐死某人。有人称“真的活得够够的”,群友给他详细介绍自杀的方法。还有人说,“你选对了,只有死才能解脱”。有孩子说完“我走了”,又问“你们来不来”。

徐世海想知道,自己的孩子是哪一刻做了那个决定。

在群里“潜伏”越久,他越觉得后怕。一些人会公开传递这样的思想——别指望父母、老师能帮你做什么,想改写人生,只有生命重来。这些话使得本就低落的年轻人更加绝望。

他认为,这些隐秘的角落就像“黑洞”,年轻人涉世不深,很容易被裹挟进去。

在徐世海的日常生活中,说不准何时,年轻人就会发来消息。他走路攥着手机,睡觉把手机搁在枕头边上。他从不关机,始终开着响铃提醒。

他正开车,信息来了,他会靠边停车,熄火专心陪聊。好几次,他在驾驶座上从天黑坐到天亮。有时他睡着了,手机响了,他强迫自己清醒过来,在黑暗中回复。他抽烟,手机信息一只手回不过来,他就把烟放下,常常忘了再拿起来。

有时候,他费了半天劲,让那些孩子“想通了一点”,没多久,对方的情绪又不好了。他把手机一扔,叹口气,又抓起来接着聊。

“他们压抑太久了,”徐世海说,“就像一个汽油桶,早已积满了油,就差一个火星把它引爆。”

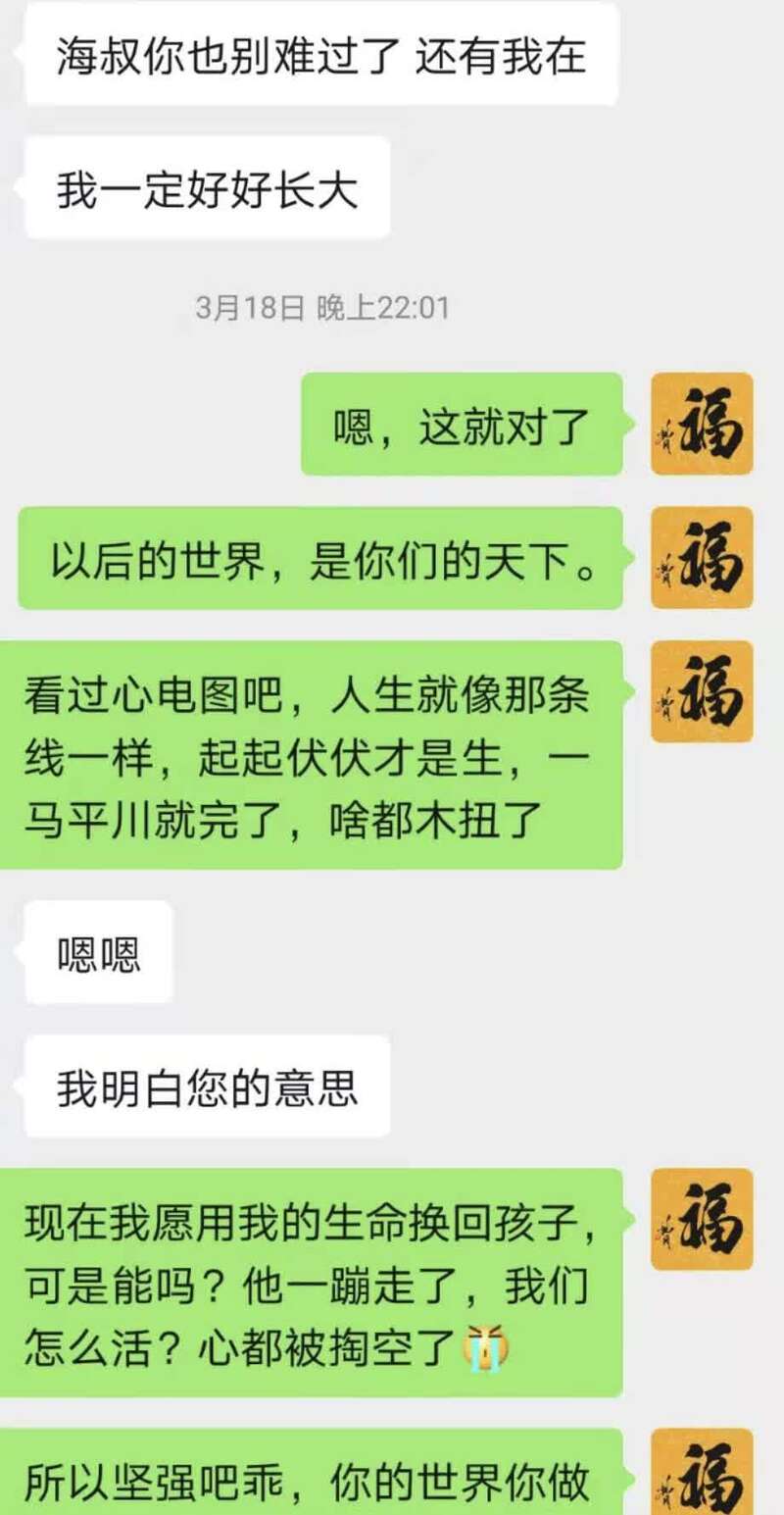

徐世海和一个年轻人的聊天记录。 受访者 供图

不止一个年轻人对徐世海说过,日常烦恼几乎没有出口。一个18岁的男生告诉他,自己不开心,但很少向人袒露心迹,父母觉得他衣食无忧,认定他无病呻吟,老师也常责备他。他自我怀疑,越来越敏感,在半年的时间里,他不断找徐世海倾诉,会聊到半夜2点,3小时后又发来消息。

一个17岁的男生在社交媒体发了条内心独白:“我碰到过一个男孩,前几年活泼开朗,现在他满身疲惫,两眼无光,我很想安慰他,于是我伸手碰了碰镜子。”他跟徐世海说,自己对人生失望透顶,对父母满腹牢骚。

和这些年轻人聊天时,徐世海觉得和去世的儿子更近了。根据他的体会,自己接触过的说着“不想活”的青少年,绝大多数都善良、懂事。他寻找儿子的影子——从小被身边人称赞“省心”,习惯把压力埋在心底,对家长“报喜不报忧”。

“别管遇到什么事,不方便跟家人说的都可以和我聊。”徐世海总是对年轻人说这句话。

他观察过一些家庭,父母自认为成了孩子的朋友,但孩子并不认可。聊天时,徐世海从不反驳年轻人的意见,他会顺着对方说,给他们发段子,帮他们出招解压,比如“把讨厌的人画成乌龟”。

有人笑他聊天“土”,他也自嘲,“我这算小偏方”。对话的人回他“哈哈哈哈”,他很高兴,觉得成功了。

他还经常做“夹在中间”的调和者。一位单亲妈妈找他,说14岁的儿子留下遗书,一心想自杀。孩子见到徐世海,第一句话是,“谁劝也没用”。

徐世海跟他单聊。最终,还是男孩红着眼睛先开口了。他和母亲、弟弟一起生活,在他看来,母亲太过追求完美,总批评他。他给弟弟做饭,做得不好也被埋怨,感觉自己一无是处。他想辍学打工补贴家用,在网上找工作,因为未到法定劳动年龄等原因,被用工方拒绝。

那天,这一大一小聊了五六个小时。离开前,男孩主动加徐世海微信,后来也常找他聊天,一直没中断学业。

一次,徐世海帮朋友送孩子上补习班,那是一名初中生,周末补课到夜里11点多。在“徐叔叔”车上,男孩高声大骂父母。

徐世海约他父母出来,叫了一桌子朋友一起劝。那对父母为了给儿子补习,卖了房子,一年花掉二十几万元,可儿子成绩越补越差,双方都濒临崩溃。

徐世海两头忙活。那对父母取消了大部分补习班,他也劝孩子,“父母初衷是好的,但方式你不接受,再有冲突就默念‘他们爱我’”。过了一段时间,男孩的成绩显著提升了。

河南省2020年有115.8万人报名高考,约占全国高考报名人数的11%,省内只有一所211大学。在省会郑州,幼儿园孩子学英语,初中生没周末——都是常态。徐世海觉得,学业是年轻人最大的压力来源。他回忆,儿子徐浩宇近视,去世前每天5点起床,晚上10点多回宿舍。

通过和年轻人聊天,徐世海发现,有一些学校让学生检举同学的日常表现,记入学期末的综合评分;不少家长经常训斥孩子,提起他们就摇头叹息。

他朋友的女儿正上初三,每晚做题到深夜,常常为作业急得大哭,会抽自己耳光,用圆规刺伤自己。这个优秀的女孩一直上“精英班”,一次考试失利掉进“普通班”,就冒出了自杀的念头。

一个上高二的女孩告诉徐世海,她是家里学历最高的,背着全家的期望。可她真的学不进去了。她请假调整状态,老师和父母急了。父亲说,“你就是在家等死”,不再给她生活费。她开始怀疑亲情。

“全国学生那么多,都去清华、北大也坐不下呀。”徐世海劝她,从学校到社会就像学开车一样,一开始谁都手生,路上人多车多,但你真上手启动了,开着开着也就成老司机了。“人生就像心电图似的,起起伏伏才是活着,一马平川不就废了。”

2021年高考前,他写了一篇《给高三孩子们的一封信》,发在社交网站,劝学生别把人生押在高考这一关。“就好比我们到了电影院,不管进去哪个放映厅,都精彩的故事。”

徐世海出生在河南南部一个村庄,家里只供得起哥哥读书。初三没上完,他就外出打工。为了给家人一个交代,他回家参加中考,交了白卷。16岁,他来到郑州,文绉绉地记下:“马路真宽,街边的泡桐一棵拉着一棵,一排挽着一排。”

他去工地学推斗车,一车砖头200斤,装混凝土的更重。几天干下来,他手上都是泡,这些泡又变成茧。一次,他推翻了斗车,摔进水泥里。

他学会了看施工图放线,扫一眼砖垛就知道是堆了几千块,瞄一眼车就能判断装了多少立方米沙子。因为表现出众,他被老板送去学技术。他同时打过几份工,20年前就月收入过万,逐渐在郑州站稳脚跟。

“现在的孩子不必为一点想吃的零食绞尽脑汁,不必为一件新衣服辗转难眠,也不必为一点学费忐忑不安、为一套三角尺软磨硬泡。”他在文章中写道,小儿子一周用掉的铅笔比当年自己一年用的都多。

但是,大儿子去世后,他开始理解当代孩子的压力。小儿子正读小学二年级,徐世海每天都会问问学校里的事,“开心不开心的都说说”。看到孩子不高兴,他买玩具换真心话。

他见过有家长不拿孩子的痛苦当回事,还指责孩子不懂事。当事人轻松聊起这些,徐世海则听得心情沉重。

日常生活中,他粗线条,老忘事儿,留着接近光头的圆寸,总被人调侃“一套衣服穿一季”。但对年轻人的一句话、一个举动,他都格外敏感小心。

和孩子们聊深了,他会告诉对方真实身份。他发去徐浩宇生前的照片,感叹“其实对父母来说,没什么比你们活着更重要了”。

徐世海曾在群里遇到过两个十三四岁的少年,他们互称兄弟,在群里怼人、骂脏话,说不想活了。徐世海刚劝两句,人家就让他闭嘴,他打不开局面。最后,两人说“再见了”,再没回复他。

第二天,徐世海听群里的人说,两个少年已经离世,有群友在这条消息下点赞,他则痛哭起来。

受挫不能让他死心。年轻时他就爱管闲事儿。在路边碰见临盆的产妇,把人送到医院,还把费用交了。为了帮人,他搭进去不少钱。身边的人,谁家遇到事儿都爱跟他说,小到烹制新菜,大到家里装修,他都去帮忙。在红十字水上义务救援队,他出的任务不少,有时需要开长途车,连续忙好几天。

他的朋友年龄从十几岁到五六十岁都有,都爱去他家吃饭,还有人专门把家搬到他家附近。

徐世海算过,自己试图“救”过的年轻人有几十个。有的生活在郑州,有的在云南、贵州。有人后来工作了,当警察的、做生意的、开工厂的、送外卖的都有,还有人是“斜杠青年”,同时忙活好几份事业。

迈过人生的难关后,一些年轻人还会找他。一个短发的女生性格爽朗,她告诉徐世海,“以后可以把我当半个儿子”。

也有人最终删掉了他的联系方式。徐世海理解,生活重新开始了,忘掉过去挺好的。

每过一两个月,他就会去儿子坟前,摆上儿子生前爱吃的鸡腿、爱喝的雪碧。他会对儿子念叨那些被自己救下的孩子。他想,如果当初有人拉儿子一把,悲剧也许就不会发生。

徐世海非常珍惜“父亲”这个身份。小时候被迫中断学业,他一度不理解父亲。和所有过于传统的中国父子一样,他当了一辈子农民的父亲沉默寡言,鲜少与晚辈交流。

徐世海想尽力做个开明的父亲。儿子在世时,遇见烦心事,他主动敲门,“有啥解决不了的我帮你”。学校发生了“不公平”的事,儿子站出来发声,与人起了冲突,他为儿子撑腰。

徐浩宇去世后,徐世海主要精力都用来陪家人。他最关注的是青少年心理健康,一旦发现“看起来有问题”的QQ群,他就抄下群号,发给身边的家长一起举报。三四个月里,他找到的30多个群先后被处理。

他常和朋友交流与年轻人沟通的心得,他的一些朋友说,受他影响,自己也不再执着于孩子的学习成绩,会给孩子做好吃的,也会带孩子看电影放松。

如今谈起去世的儿子,徐世海会一支接一支地抽烟,不时背过身去擦眼泪。他常备速效救心丸,防备想儿子想得太伤心。走在路上,看到和儿子相似的背影,他常常忍不住上前拉住对方,问一句“吃饭了没”。

又一次陷入对儿子的想念时,他会翻出年轻人发来的信息,给自己打气。一个男孩拿第一笔工资给徐世海买了礼物。一个曾请他雇人袭击父母的少年,平稳地度过了青春期,现在向他咨询该给父母买点儿什么。在巨大的悲痛中,他依然选择在网上讲出失子故事,“让别人家参考,不要发生这样的悲剧”。越来越多的人关注他,他担心“小偏方”不受认可,“毕竟,很多孩子出了问题,家长从不在自己身上找原因”。

让徐世海最难忘的是,有年轻人说,自己也想有个这样的爸爸。不止一个年轻人和他提过:“以后能不能叫你爸爸?”他全都拒绝了。

“无论如何,每个孩子的父亲都只有一个,别人无法取代。”徐世海说。

(应采访对象要求,文中徐浩宇为化名)